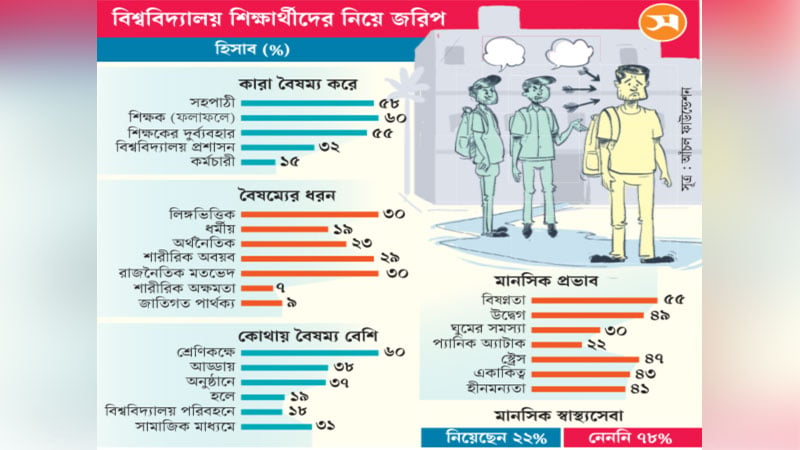

বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার ফলাফলের ক্ষেত্রে শিক্ষকের দ্বারা বৈষম্যের শিকার হন ৬০ শতাংশ শিক্ষার্থী। চলতি বছরের মার্চ থেকে মে পর্যন্ত তিন মাস দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচালিত জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে। এতে ফলাফলে বৈষম্যের পাশাপাশি শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ করেছেন ৫৫ শতাংশ শিক্ষার্থী।

সহপাঠী, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও কর্মচারীদের দ্বারাও শিক্ষার্থীরা বৈষম্যের শিকার হন বলে জরিপে উঠে এসেছে। শিক্ষার্থীরা প্রধানত লিঙ্গভিত্তিক, ধর্মীয়, শারীরিক ও জাতিগত বৈষম্যের শিকার হন বলে জরিপে দেখা গেছে। সার্বিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া ৪২ শতাংশ তরুণ-তরুণী বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। তাদের মধ্যে ছাত্রী ৫১ ও ছাত্র ৪৯ শতাংশ।

বৈষম্যের কারণে শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। বিষণ্নতা, উদ্বেগ, একাকিত্ব ও পড়াশোনায় অনেকেই মনোযোগহীনতায় ভুগছেন। শনিবার ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে প্রকাশিত জরিপ প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানায় আঁচল ফাউন্ডেশন। জরিপে পাবলিক-প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের এক হাজার ১৭৩ শিক্ষার্থী অংশ নেন। জরিপে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৫৬ শতাংশ বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছেন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছেন ১৯ শতাংশ এবং ৫ শতাংশ শিক্ষার্থী পড়ছেন মেডিকেল কলেজে।

জরিপে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে বেশি বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন, যা ৬০ শতাংশ। এ ছাড়া হলে ১৯, ক্যাম্পাসের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ৩৭ এবং বন্ধুদের মধ্যকার আড্ডায় ৩৮ শতাংশ শিক্ষার্থী বৈষম্যের মুখোমুখি হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহনে এ হার ১৮ শতাংশ। ক্যাম্পাসের বাইরেও বৈষম্য হচ্ছে– সামাজিক মাধ্যমে ৩১ শতাংশ শিক্ষার্থী বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হয়েছেন।

কারা বেশি দায়ী

জরিপ অনুযায়ী, সহপাঠীরাই সবচেয়ে বেশি বৈষম্যমূলক আচরণ করেন, যা প্রায় ৫৮ শতাংশ। পরীক্ষায় ফলাফলের ক্ষেত্রে শিক্ষকের দ্বারা বৈষম্যের শিকার হয়েছেন প্রায় ৬০ শতাংশ শিক্ষার্থী। এ ছাড়া শিক্ষকের খারাপ আচরণের শিকার হতে হয়েছে ৫৫ শতাংশ শিক্ষার্থীকে। লিঙ্গভিত্তিক কারণে ৩০ শতাংশ এবং ধর্মীয় বৈষম্যের শিকার হয়েছেন ১৯ শতাংশ শিক্ষার্থী। শারীরিক অক্ষমতার কারণে ৭ শতাংশ এবং জাতিগত পার্থক্যের কারণে বৈষম্যের শিকার হয়েছেন ৯ শতাংশ শিক্ষার্থী। এ ছাড়া অর্থনৈতিক কারণে প্রায় ২৩ শতাংশ, শারীরিক অবয়বের কারণে ২৯ শতাংশ এবং রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে ৩০ শতাংশ শিক্ষার্থীর বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছে। বৈষম্যের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনকে দায়ী করেছেন ৩২ শতাংশ শিক্ষার্থী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীকে শিক্ষার্থী দায়ী করেন প্রায় ১৫ শতাংশ।

কোথায় বেশি বৈষম্য

জরিপে বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈষম্যের জায়গাগুলো বিশ্লেষণ করেছে সংগঠনটি। দেখা গেছে, শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে বেশি বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে, যা মোট হিসাবের ৬০ শতাংশ। বিশ্ববিদ্যালয়ের হল বা ডরমিটরিতে বৈষম্যের শিকার হয়েছেন ১৯ শতাংশ শিক্ষার্থী, ক্যাম্পাসের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ৩৭ শতাংশ এবং বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডায় বৈষম্যের শিকার ৩৮ শতাংশ। প্রায় ১৮ শতাংশ শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহনে বৈষম্যের শিকার হয়েছেন। এর বাইরে লাইব্রেরি, ক্যাফে, পরীক্ষার হলেও বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছে বলে জানিয়েছেন তারা। ক্যাম্পাসের বাইরে সামাজিক মাধ্যমে বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার ৩১ শতাংশ। এর মধ্যে নারী শিক্ষার্থী ৪৮ দশমিক শূন্য ৫ শতাংশ ও পুরুষ শিক্ষার্থী ৫০ দশমিক ৬৫ শতাংশ।

বাড়ছে মানসিক সমস্যা

বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈষম্যের শিকার ৯০ শতাংশ শিক্ষার্থীই মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে মানসিক সমস্যার বিভিন্ন ধরনের লক্ষণ দেখা গেছে। ৫৫ শতাংশ শিক্ষার্থী বিষণ্নতার লক্ষণ অনুভব করছেন, উদ্বিগ্নতা অনুভব করেছেন ৪৯ শতাংশ, ৩০ শতাংশ ভুগছেন ঘুমের সমস্যায়। ২২ শতাংশ শিক্ষার্থী জানিয়েছেন তাদের প্যানিক অ্যাটাকের তীব্রতা বেড়েছে। স্ট্রেস বা চাপ অনুভব করছেন ৪৭ শতাংশ। একাকিত্ব অনুভব করেছেন ৪৩ শতাংশ এবং ৪১ শতাংশ শিক্ষার্থী জানান, তারা হীনম্মন্যতায় ভুগছেন। এসব কারণে ঠিকমতো ক্লাস করতে পারছেন না ২১ শতাংশ এবং ক্লাস করেও পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারছেন না ৫১ শতাংশ।

প্রশাসনিক পদক্ষেপ যথেষ্ট নয়

বৈষম্যের শিকার হওয়ার পর মাত্র ২৫ শতাংশ শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করেছেন। অন্যদিকে ৭৫ শতাংশই জানান, তারা কোনো ধরনের অভিযোগ দেননি। অভিযোগ দেওয়ার পর প্রশাসন সঠিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বলে জানিয়েছেন ১১ শতাংশ শিক্ষার্থী। ৪৪ শতাংশ জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় সহায়তা করলেও তাদের পদক্ষেপ ছিল অকার্যকর। এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা সহায়ক ছিল না বলে জানিয়েছেন ১৭ শতাংশ শিক্ষার্থী।

মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নিতে চান না অনেকে

বৈষম্যের শিকার হয়ে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা, যেমন কাউন্সেলিং ও থেরাপি নিয়েছেন মাত্র ২২ শতাংশ শিক্ষার্থী এবং তাদের সমস্যাও কমেছে। বাকি ৭৮ শতাংশই কোনো ধরনের সেবা গ্রহণ করেননি। সেবা না নেওয়ার পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ যেমন- মানসিক সেবা সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকা, সামাজিক ট্যাবু বা লজ্জা, কোথায় সেবা পাওয়া যাবে তা না জানা এবং আর্থিক সামর্থ্যের অভাবের কথা জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।

এ ব্যাপারে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. সায়েদুল ইসলাম সায়েদ বলেন, জীবন কখনও একভাবে চলবে না। এটি মানতে হবে যে, আনন্দের পাশাপাশি সমস্যাও আসবে। ভেঙে পড়লে চলবে না। মানসিকভাবে নিজেকে ঠিক মনে না হলে কোনো দ্বিধা না করে সাহায্য নিতে হবে। সমস্যাকে বাড়তে দেওয়া যাবে না। এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও মানসিক সেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

ছাত্র সংসদের প্রতি আহ্বান

ব্যক্তি পর্যায়ে বৈষম্যের ক্ষেত্রে কোনো আইন নেই বলে উল্লেখ করেন ঢাকা বার অ্যাসোসিয়েশনের আইনজীবী হাবিবুর রহমান। তিনি বলেন, যেহেতু আইন নেই, তাই বৈষম্য দূর করার কাজ আমাদের প্রত্যেকের। বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈষম্য দূর করতে ছাত্র সংসদগুলো খুব শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারে। আসন্ন নির্বাচনে পদপ্রার্থীরা এ বিষয়টি নিয়ে কাজ করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের একটি নিরাপদ ক্যাম্পাস তারা দিতে পারেন।

আঁচল ফাউন্ডেশনের প্রস্তাব

স্বেচ্ছাসেবী এই সংগঠনের প্রস্তাবে বলা হয়, শিক্ষার্থীদের জন্য মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে মেন্টরিংয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ, ছয় মাস অন্তর শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য স্ক্রিনিং, বৈষম্য ও হয়রানি প্রতিরোধে মনিটরিং টিম গঠন ও কঠোর আইন প্রয়োগ, প্রতিটি বিভাগে অভিযোগ বাক্স রাখা ও নারী শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা অভিযোগ সেল গঠন, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ, উচ্চশিক্ষা ও কর্মসংস্থান দিকনির্দেশনায় ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং সেন্টার চালু এবং সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করা গেলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় বৈষম্য রোধ করা যাবে। সংবাদ সম্মেলনে আরও বক্তব্য দেন আঁচল ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা তানসেন রোজ, পারসপেক্টিভের নির্বাহী সম্পাদক সিবগাতুল্লাহ সিবগা এবং যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ সোহেল মামুন।

বিশেষজ্ঞ মত

জরিপের ফলাফলের বিষয়ে জানতে চাইলে স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক আহমদ কামরুজ্জামান মজুমদার সমকালকে বলেন, আমাদের সমাজে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য গভীরভাবে প্রোথিত। বিশ্ববিদ্যালয়েও তার প্রতিফলন ঘটে। শিক্ষকের খারাপ আচরণ এবং সহপাঠীর বৈষম্যমূলক ব্যবহার শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ক্যাম্পাসে অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ গড়ে তুলতে প্রশাসন ও ছাত্র সংসদ উভয়কে এগিয়ে আসতে হবে।

অধ্যাপক কামরুজ্জামান বলেন, ৯০ শতাংশ শিক্ষার্থী বৈষম্যের কারণে মানসিক প্রতিক্রিয়ায় ভুগছেন– এটি ভয়াবহ ব্যাপার। বিষণ্নতা, উদ্বেগ, ঘুমের সমস্যা বা হীনমন্যতা তাদের পড়াশোনা ও ভবিষ্যৎ জীবনে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নিয়মিত কাউন্সেলিং, মেন্টাল হেলথ হটলাইন এবং পেশাদার থেরাপিস্ট নিয়োগ এখন সময়ের দাবি।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী হাসানুল বান্না বলেন, বৈষম্য প্রতিরোধে কোনো নির্দিষ্ট আইন না থাকায় ভুক্তভোগীরা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজস্ব নীতিমালা তৈরি করতে পারে, যেখানে বৈষম্য ও হয়রানির সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা থাকবে এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির স্বচ্ছ ব্যবস্থা থাকবে। নীতিমালা ছাড়া প্রশাসন দায় এড়ানোর সুযোগ পায়।

তিনি বলেন, যতক্ষণ না আমরা বৈষম্যকে শিক্ষা ব্যবস্থার বড় সংকট হিসেবে স্বীকার করছি, ততক্ষণ এটি থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈষম্যবিরোধী সেল, অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি এবং নিয়মিত মানসিক স্বাস্থ্য স্ক্রিনিং বাধ্যতামূলক করা উচিত। সরকার এ বিষয়ে কঠোর গাইডলাইন দিতে পারে।